【健康経営】2024年度 健康管理スキル向上セミナー【労働環境編】を開催しました

2024年度 企業健診担当者限定 健康管理スキル向上セミナー 開催報告

2025年2月18日(火)に当院において、企業健診担当者限定で「健康管理スキル向上セミナー 労働環境編」を開催しました。

様々な健康管理・健康づくりの取り組みを行っていく中で、課題となっていくものとして「継続」が上がっていきます。

そこで、健康管理を継続できる環境を作っていくかをテーマに、専門分野からの知見をお伝えしました。

今回は、講演の様子、概要をご紹介します。

演題:労働衛生対策の基本を知る ~会社が社員の健康を守る~

講師:前野孝治 健診センター長、産業医

労働衛生対策の最新動向と企業が取り組むべき課題が明確に示されました。

労働衛生基準の変更

多様な働き方を支援するための法改正、特に化学物質管理の重要性を強調。化学物質は、がんなどの慢性障害を引き起こす可能性があり、リスクコミュニケーションの必要性を訴えました。

時間外労働の上限規制

2024年4月からの医師の働き方改革を例に示し、企業がどのように対応すべきか、具体的な対策を提示しました。

例)医師の働き方改革:A水準(年間960時間)、B、C1,C2水準(年間1860時間以内)といった具体的な数値目標を提示し、時間外労働の上限規制遵守の重要性を強調しました。

生活習慣病対策

高血圧や喫煙といった健康リスクに対する予防の重要性を強調。健診を有効活用した早期発見・早期治療の重要性を改めて認識。

運動療法の推奨

動脈硬化の危険因子を改善するために、有酸素運動が最適であると述べました。ニコニコペースで1日30~60分以上、週3回以上の運動を推奨し、階段にカロリー消費表示を設置するなどのユニークなアイデアも紹介されました。

両立支援

がんなどの疾病を抱える従業員が、治療と仕事を両立できる支援体制の構築が不可欠であることを示唆。福井県済生会病院での具体的な取り組み事例は、参加者に大きなヒントを与えました。時間単位、半日単位の年次有給休暇制度や、病気休暇、休職制度の活用、職場復帰プランの作成など、実践的な支援について解説がありました。

事例)看護師が乳がんを発症し、7か月間休職後、短時間勤務から段階的に勤務時間を延ばすことで職場復帰を果たした事例を紹介。

演題:”FreeStyleリブレ”を取り入れるまで

血糖の変動から見る糖尿病 ~リブレを活用した生活習慣の改善~

講師:岸本亜由美 健診センター保健師

渡辺拓生 糖尿病特定認定看護師

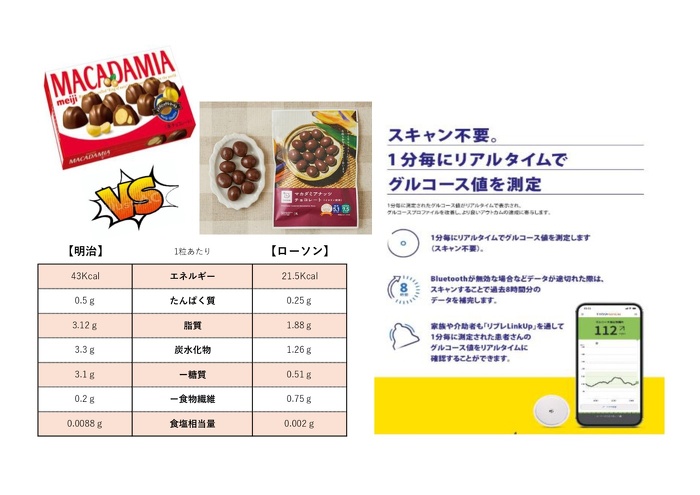

糖尿病の現状と、FreeStyleリブレを活用した新しいアプローチを紹介しました。

糖尿病の脅威

10人に1人が糖尿病を強く疑われるという現状を指摘し、糖尿病患者数は552万3,000人に上ると述べました。

血糖値スパイクの危険性を改めて認識。HbA1cが正常値でも、血糖値が急上昇・急降下する状態は血管に大きなダメージを与えることを解説しました。

リブレの可能性

血糖値の変動をリアルタイムで把握できるリブレは、自己管理を支援し、行動変容を促す強力なツールとなることを示唆。

1分毎に血糖値を測定し、自動でスマートフォンに送信されるため、生活習慣と血糖値の関係を可視化できる点を強調しました。

装着したまま入浴、水泳、運動も可能で、睡眠中の低血糖も確認できる利便性をアピールしました。

保健指導への応用:

リブレのデータを基にした個別指導は、参加者自身の生活習慣を見直すきっかけとなり、糖尿病予防への意識を高める上で非常に有効であることを解説。

生活の中で血糖値が高いとき、低いときに何をしていたのかを一緒に振り返ることで、自身で気づきを促し、改善へのモチベーションを高める効果を説明しました。

成果が目に見えることで、生活習慣改善への意欲を高める効果を強調しました。

演題:今日からできる会社の健康管理−身体活動編− ~従業員の健康の第一歩はあなたから~

講師:土橋仁 理学療法士、健康経営アドバイザー

従業員の健康を促進するためのすぐに実践できる運動の方法を提案しました。

身体活動不足の解消

座位時間がもたらす健康リスクを改めて認識。内臓脂肪蓄積、コレステロール値上昇、2型糖尿病、心疾患、脳血管疾患、がん、肩こり、腰痛など、多岐にわたる健康被害を指摘しました。

スモールチェンジによる運動習慣の導入を推奨。連続作業時間の設定、内線の使用回数を減らし歩いて話す、立って作業するなど、小さな工夫から始めることを提案しました。

プレゼンティーイズム対策

肩こりや腰痛が生産性に与える悪影響を軽減するために、職場でできる簡単なストレッチや運動の具体例を紹介。

肩こりによる年間損失コストは432.92ドル、腰痛は264.17ドルと試算し、対策の重要性を強調しました。

首肩や腰に負担をかける主な要因として、長時間の同じ姿勢、ストレスや睡眠不足、悪い姿勢や動作、運動不足や寒さなどを挙げ、それぞれの対策を解説しました。

企業での運動の取り組み例

1日プラス15分、運動ができるような取り組みを推奨。

健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023(厚生労働省)を参考に、身体活動、歩数、運動、筋力強化、柔軟性、バランス、座位行動の目安を紹介しました。

肩こり腰痛改善のためのストレッチプログラムを紹介。理学療法士によるレクチャー、ストレッチ実践期間(1ヶ月間)を設け、肩こり腰痛による影響、ストレッチの方法、習慣化するコツなどを解説しました。

肩こり腰痛のセルフケアを体験した参加者からは、「肩の回り方が取り組み前と大きく違ってびっくりした」、「簡単にできるので、デスクでちょこちょこ取り組んでみたい」といった声が寄せられました。

演題:企業が行うメンタルヘルス対策

講師:車屋知美 公認心理師、臨床心理士

メンタルヘルス不調の予防と早期対応の重要性を強調しました。

メンタルヘルスの重要性

健康は仕事で活躍するための基盤であると述べ、メンタルヘルスが良好な状態は、精神的な機能が正常に働き、生産的な活動を生み、他人との関係を充実させ、変化に順応できる状態であると解説しました。

メンタルヘルスが不調な状態は、気力の低下、気分の落ち込み、睡眠障害などを引き起こし、仕事のパフォーマンスや満足度を低下させると指摘しました。

ストレスマネジメント

ストレスの原因とメカニズムを理解し、3つのR(Rest, Recreation, Relaxation)などの対処法を実践することが重要であると説明。

Rest(休むこと)、Recreation(楽しみをもつこと)、Relaxation(精神を安定させること)の具体例を紹介し、リラックスする方法として、呼吸法を実践しました。

メンタルヘルスケア

一次予防(職場環境の改善など)、二次予防(相談体制の充実など)、三次予防(職場復帰支援)の具体的な取り組みについて解説。

ストレスチェックなどを活用し、ストレスへの気付きを促進させ、各々がストレスとうまく付き合うことができるようサポートすることが重要であると述べました。

職場におけるストレスとして、新入社員、中間管理職、退職準備者など、立場や状況によるストレスがあることを指摘し、ストレスによる影響は人それぞれであることを強調しました。

グループワーク

企業が抱える健康問題、健康づくり対策を共有し、ヒントをつかもう ~労働環境、制度の課題・対策~

今回学んだことを活かし、それぞれの課題抽出、理想の姿、対策案について検討しました。

会社の規模に応じてグループ分けを実施。課題感が近い企業同士のため、より活発な意見交換となりました。

他社の成功事例やユニークなアイデアに触発され、自社の健康経営をさらに発展させるためのヒントを得ることができました。

「2024年度健康管理スキル向上セミナー」は、従業員の健康を経営戦略の重要な要素と捉え、組織全体で健康を推進するための知識とスキルを習得できる貴重な機会になったかと思います。今後も福井県済生会病院 健診センターは健康経営のサポートを様々な形で行っていきます。次回もぜひご期待ください。

健康経営のはじめの一歩 >>健康経営応援サイト

健康・健康経営に関する情報発信 >>ウェルネスデスク

福井県済生会病院 健診センター

電話番号 0776-23-1111(代表)

お問い合せ時間[月~金]8:30~17:00

ご遠慮なくお尋ねください