診療科のご案内

乳腺外科 本館1F A/B

本館1F A/B

乳房に病変を疑われたら乳腺外科へ

乳腺外科は紹介制/完全予約制です。来院の際には事前にお電話でご予約いただくか、かかりつけ医を受診の上、紹介状をお持ちいただきますようお願いします。

乳がんは40歳から60歳代で診断される女性が多いことが特徴のひとつです。この年代の方は家庭や社会で責任ある立場にあることが多いため、そのような役割と自分の治療との間で悩まれることが少なくありません。当院の乳腺外科では、医学的観点からだけでなく、患者さんが治療に専念できるように、患者さんの置かれている状況もお聞きしながら治療を提案しています。

特徴

- 現時点での最良の治療と、その治療のストレスを少なく

- 当院では、個々の患者さんの病態に合わせた標準治療※を提供することを心がけていますが、標準治療であっても一定の副作用を伴います。治療に伴う副作用や外見の変化に対して患者さんが感じるストレスをできる限り少なくできるように取り組んでいます。

※標準治療…臨床試験などを通じて、その有効性と安全性が証明された現時点での最良の治療 - チーム医療で乳がん治療を提供

- 乳がん治療を支えるのはさまざまな分野の専門職によるチーム医療です。当院では医師や歯科医師、看護師や看護補助員、薬剤師、理学療法士、臨床心理士、管理栄養士、歯科衛生士、放射線技師、検査技師、臨床工学技士、医療ソーシャルワーカー、事務職などが連携し、総合的な医療を提供しています。

受診方法

来院の際には事前にお電話でご予約いただくか、かかりつけ医を受診の上、紹介状をお持ちいただきますようお願いします。なお、緊急診療が必要と判断される患者さんについては、この限りではありません。

<予約窓口>

電話番号 0776-23-1111(代)

電話受付時間 8:30~17:00(月曜日~金曜日)

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

主な病気と治療

スタッフ紹介

院長

笠原 善郎

(かさはら よしお)

免許取得:昭和58年

- 専門

- 乳腺外科、消化器外科

- 得意な疾患・治療

- 乳がんの外科治療、画像診断

- 資格

- 日本乳癌学会認定乳腺専門医/日本乳癌学会乳腺指導医/日本外科学会認定外科専門医/日本消化器外科学会認定医/日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡専門医/日本がん治療認定医機構がん治療認定医/検診マンモグラフィ読影認定医

外科部長

堀田 幸次郎

(ほりた こうじろう)

免許取得:平成4年

- 専門

- 乳腺外科

- 資格

- 日本外科学会認定外科専門医/検診マンモグラフィ読影認定医

外科部長

加藤 久美子

(かとう くみこ)

免許取得:平成6年

- 専門

- 乳腺外科

- 得意な疾患・治療

- 乳がんの外科治療、薬物療法

- 資格

- 日本外科学会専門医・指導医/日本乳癌学会乳腺専門医・指導医/日本癌治療認定医機構がん治療認定医/マンモグラフィ検診精度管理中央委員会読影認定医(A)/乳房超音波検査認定医(A)/遺伝性腫瘍学会遺伝性腫瘍専門医

外科医長

木村 雅代

(きむら まさよ)

免許取得:平成17年

- 専門

- 乳腺外科

- 得意な疾患・治療

- 乳腺疾患、緩和医療

- 資格

- 日本乳癌学会認定乳腺認定医・専門医/日本外科学会認定外科専門医/検診マンモグラフィ読影認定医

担当医スケジュール

診療実績

乳がんについて

乳がんは乳腺の組織にできるがんです。乳がんの主な症状は、乳房のしこりです。その他、乳房にくぼみができる、乳頭から分泌液が見られる、乳頭や乳輪の皮膚の変化、左右の乳房の形が非対称になるなどがあります。

- 女性が最もかかりやすいがん

-

日本では乳がんを発症する人が年々増加傾向にあり、9人に1人の女性が乳がんを発症しています(2020年調べ)。その一方で、乳がんを早期に発見して適切な治療を行った場合には治る人の割合が高く、乳房を意識する生活習慣(ブレスト・アウェアネス)をつけること、乳がん検診を受けることが推奨されています。

- 自分の乳腺量の把握と乳房を意識しましょう

-

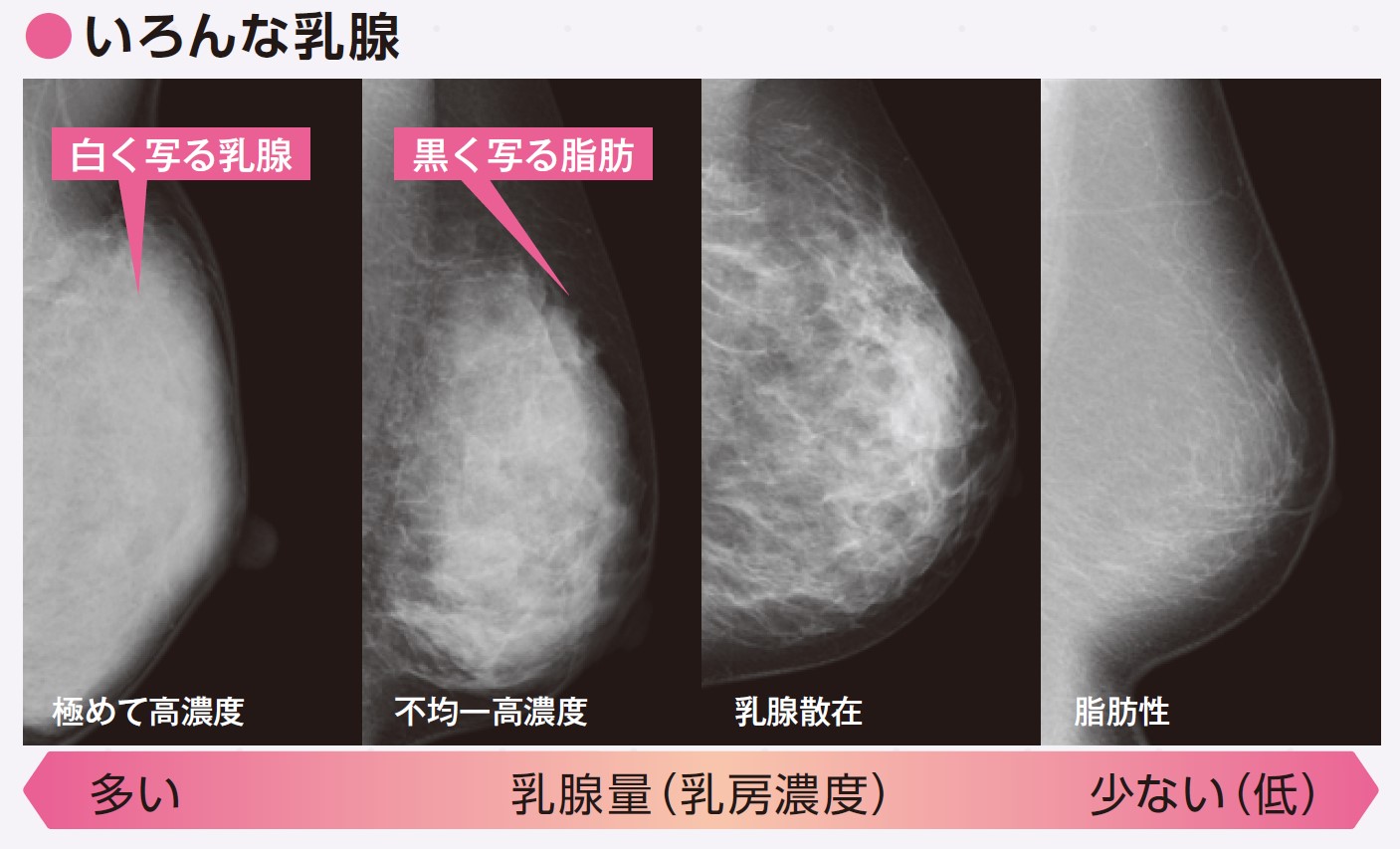

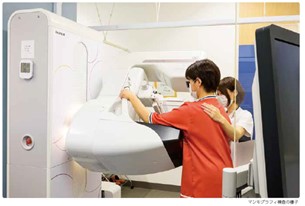

早期に発見して適切な治療を行った場合に治る人の割合が高い乳がん。例えば、がんの大きさが2センチ以下でリンパ節転移がないステージⅠでの10年生存率は90%以上です。乳房は乳腺と脂肪で構成されており、若い人ほど乳腺は多く、年齢と共に減少していきます。しかし個人差があり、年齢を重ねても乳線量が多い人も少なくありません。マンモグラフィでは乳腺が白く写り、しこりも同様に白く写ります。乳腺が多い人ほど白い乳腺の中に隠れた白いしこりは見つけにくくなるため、まずは乳房を意識して生活習慣(ブレスト・アウェアネス)をつけましょう。

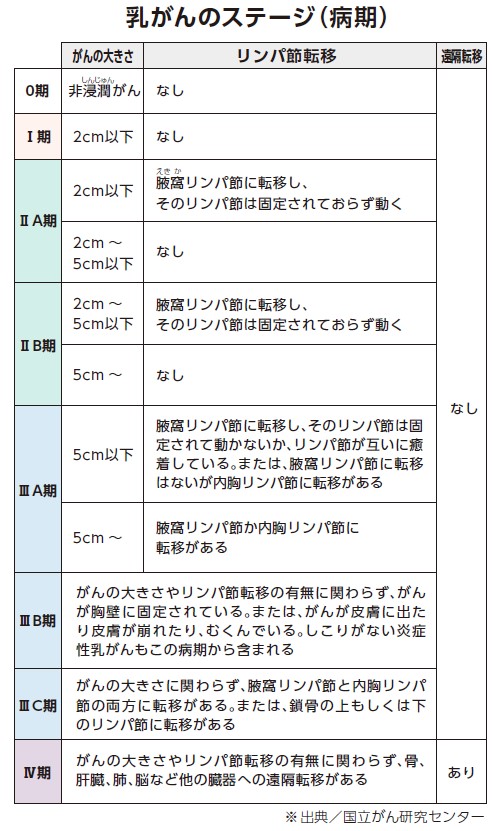

- 乳がんと診断を受けた場合には、サブタイプと病期を確認します

-

乳がんの治療方法を検討するためには、がんのタイプ(サブタイプ) とステージ(がんの進行度)を確認します。組織の一部を採取して乳がんの診断に至った場合には、サブタイプも同時に調べていきます。また、ステージの確認のためにはCT検査やMRI検査などの画像検査を行います。

がんのサブタイプとは、がん細胞にホルモン受容体という女性ホルモンの受け皿があるかないか、さらに HER2 (ハーツー) というタンパク質ががん細胞の表面に多く存在しているかどうかで、がんを分類するものです。このサブタイプを知ることで、内分泌療法(ホルモン療法)や抗がん剤、分子標的薬など、どのような薬物療法が効果的であるのかを判断します。

乳がんセルフチェック

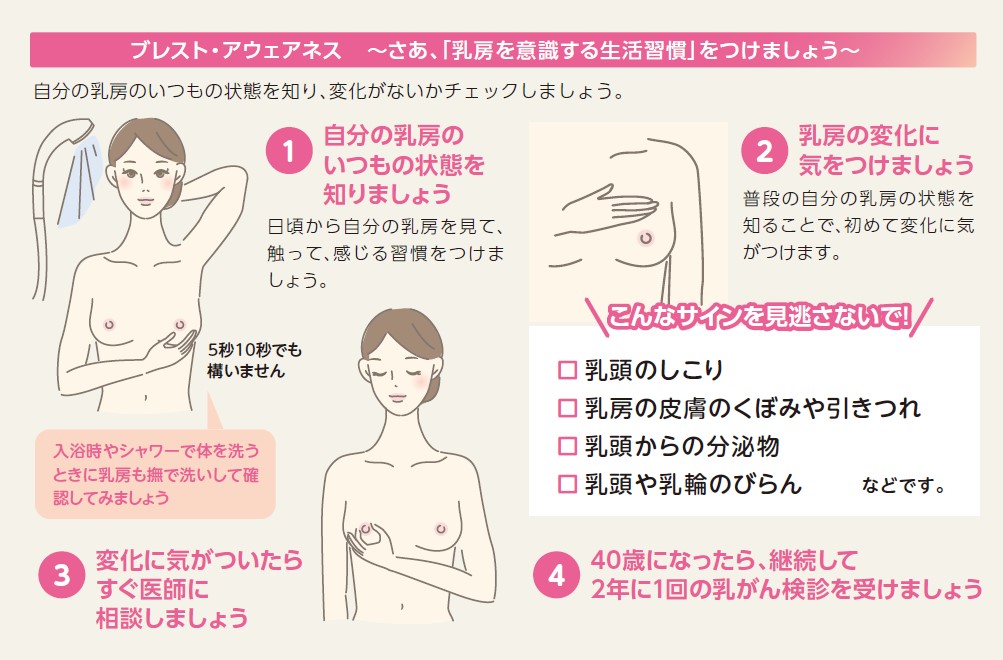

- ブレスト・アウェアネス ~ さあ、「乳房を意識する生活習慣」をつけましょう~

-

定期的ながん検診と並んで大切なことは、自分の乳房を意識する習慣です。これをブレスト・アウェアネス: breast awareness と呼びます。普段の自分の乳房の状態を知っておくことで自分の変化に早く気が付くことができるようになります。内臓など自分で触れられない臓器のがんは自分で見つけることは難しいのですが、乳がんではこの習慣によって自分で乳房の変化に気が付き来院し、がんと診断を受ける方は少なからずいらっしゃいます。

乳がんの治療

乳がんの治療には、手術、薬物療法、放射線治療があります。

- 治療① 手術

-

乳房内とわきの下にあるリンパ節 (腋窩リンパ節)にあるがんを取り除くことを目的に手術を行います。乳房に対してはがんを含めて乳房を部分的にとる方法と乳房全切除術があります。腋窩リンパ節に対してはがんの転移がない、またはごく小さな転移がある場合にはなるべく切除しないような手術が行われます。これは、術後の腕のむくみ(上肢リンパ浮腫)を避けるためですが、その後の再発などに影響しないことがわかっています。また、切除したがんを顕微鏡下でよく観察 (病理組織学的検査) をし、その後の薬物療法の参考にします。ごく早期の乳がんを除いて、乳がんの再発を防ぐためには、薬物療法を行うことが一般的です。まず手術を行ってから薬物療法を行う場合(術後化学療法)と、または薬物療法を行ってから手術を行う場合(術前化学療法)があります。

乳房全切除を行った場合には、乳房再建術をうける選択肢もあります。当院ではシリコンインプラントを用いる人工乳房再建を行っています。乳房再建には、乳がんの摘出手術と同時に行う「一次再建」と乳がん摘出後、期間を置いて行う「二次再建」があります。

一次再建:手術の回数が1回で済み、乳房の喪失期間が短いといったメリットがある。

二次再建:手術の傷が癒えてから精神的に余裕を持って受けることができる。

- 治療② 薬物療法

-

薬物療法は、以下のような場合に行います。

- 手術の前後に再発予防のための全身治療として行う

- 手術前に行い、がんを小さくする

- 遠隔転移(乳房や腋窩リンパ節を越えて存在するがん) の治療として行う

いずれの場合も、がんのサブタイプに合った薬剤を選択することで治療効果が向上します。用いられる治療薬には、内分泌治療薬(ホルモン療法薬)、抗がん剤、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬があり、それぞれの組み合わせや使い分けをし、個々の患者さんに最適な治療を行っています。

- 治療③ 放射線治療

-

放射線治療は、「乳房部分切除術後の乳房内の再発を防ぐため」、「腋窩(えきか)リンパ節に複数のリンパ節転移がある場合に再発リスクを下げるため」、「骨や脳などの転移の治療として」といった場合に行います。放射線を照射して、がんを小さくしたり、死滅させたりする方法です。

当院では、トモセラピーとサイバーナイフという2種類の放射性治療機器があります。 - その他の取組み

-

リンパ浮腫外来

リンパ浮腫とは、リンパ液の流れが滞ることで起こるむくみを指します。乳がんの治療では、腋窩リンパ節転移がある場合に、リンパ節をしっかり切除する手術(腋窩郭清術)や放射線治療を行ったあとに治療した側の腕や手のむくみが見られることがあります。これを上肢リンパ浮腫と呼びます。

悪化を防ぐためには早期に対応することが大切です。当院では、リンパ浮腫の薬物療法による複合的治療を実施しています。例えば、弾性包帯などによる腕への圧迫療法や運動療法、用手的リンパドレナージなどがあります。ご自分でできる対策として、スキンケアを行うことで皮膚を健やかに保ち外部の刺激から腕を守ること、虫刺され・けがをしないこと、体重管理を行うことなど、日常生活での注意点をお伝えしています。

「頭皮冷却装置」による脱毛対策

乳がんで使用する多くの抗がん剤では、脱毛の症状が見られます。当院では2024年5月より頭髪の脱毛の軽減を目的として「頭皮冷却装置」を導入しました。

抗がん剤を投与する際に頭皮を冷却することで頭髪の毛根の代謝を抑え、血流を減らし、抗がん剤のダメージを軽減します。効果に個人差はありますが、脱毛を軽減し、さらには脱毛後の回復を早める効果があります。

使用に際しての費用は保険適用外で自費となること、手術の前後に抗がん剤を行う患者さんのみが対象となるなどの制限があります。

乳がん検診

- がんの早期発見のためには、定期的な乳がん検診が大切です

-

乳がんは女性が最もかかりやすいがんです。一方で、乳がんを早期に発見して適切に治療を行った場合には治る人の割合が高いという特徴があります。そのため、乳がん検診を受けることが推奨されています。

乳がん検診は、対策型がん検診と任意型がん検診に分類されます。

- 対策型がん検診

市町が行う公的な住民検診であり、40歳以上の女性を対象に2年に1回のマンモグラフィ検診が推奨されています。マンモグラフィ検査は乳がんによる死亡率を減少させることがわかっています。さらに最近では、対策型検診に乳房超音波検査を行うことが有効かどうかの検証が行われています。 - 任意型がん検診

対策型検診以外のものを指し、例えば職場や個人で申し込む人間ドックが該当します。

- 対策型がん検診

- 良性か悪性かを判断、詳しい病理学的検査で診断を受けましょう

-

乳がん検診によって精密検査をすすめられた場合や乳房にしこりなどの変化を自覚した場合には、すみやかに乳腺外科を受診してください。まず医師による身体診察、マンモグラフィ検査、乳房超音波検査を行い、病変があるか否かを調べます。

病変があり、画像診断だけで良性と判定できることもあれば、画像診断だけではそれが良性であるのか、悪性(がん)であるのかの判断が難しい場合や悪性を強く疑う場合もあります。悪性の可能性が少しでも考えられる場合には、病変から細胞または組織の一部を採取し、顕微鏡下に診断をする病理学的検査を行います。乳がん細胞を認めた場合に、乳がんと診断されます。

体験談(乳がんにまつわるちょっと悲しいお話)

「山川とよこ様、山川様。5番診察室へお入りください。」

控えめのアナウンスに導かれ、診察室のカーテンを開けて入って来た患者さんは、古風な名前に似つかわしくない、きょろきょろと動く大きな目を持った、現代的な顔立ちの女性でした。

「胸にしこりがあるんです。1年前からあったのですが、痛くなかったので放っておいたら、大きくなってしまって。」

恥ずかしげに話しながら、診察室のカーテンの陰でそっと診せていただくと、彼女の左の乳房の一部はすでに皮膚が盛り上がって赤く変色し、一目で進行乳がんとわかる状態でした。

「まさかと思うけど、ひょっとして乳がんじゃないでしょうか。」

「実は1ヶ月前から左足も痛いんです。」

心配げな表情のとよこさんをよそに、精密検査をしますからと、検査室へ彼女を送り出しました。そのあと、検査の待ち時間に看護婦さんから聞いた話では、彼女は四十二歳。十年前にご主人を事故で亡くして以来、大学2年の長女と高2、中1の2人の息子を女手ひとつで育ててきたそうです。十年前のご主人が事故の際にこの病院に搬送されて以来、住まいはやや離れているにもかかわらず、お子さんが病気のときなど必ずこの病院へ来てくださっているとのことでした。

精密検査の結果は、疑いのない乳がん。その上、恐れていた予感が的中してしまい、左大腿骨にも転移を認めました。とよこさんの大きな目を見つめながらそのことを告げると、

「そうですか。まさか私が乳がんになるなんてね。でも、ここ一週間ほどは、ひょっとしてがんかもって心のそこで思っていたんです。」

とよこさんはそれでも輝きを失わない大きな目でじっと見つめて返して答えました。十二月も下旬のせわしない年の瀬の寒い日のことでした。

年が明けるとともにとよこさんは、手術と抗がん剤治療を受け、三ヵ月後には仕事に復帰しました。骨の転移も放射線治療が効いて、進行することもなく、がんはとよこさんの体の中で冬眠してしまったかのように見えました。

初めての出会いから一年半たった梅雨の日、検査でとよこさんの肝臓に転移が見つかりました。結果を一緒に聞きにきた娘さんは、大学を卒業し繊維会社にお勤めでした。

「何でとよこさんばっかりこんなにひどい目にあうんですか!」

娘さんは、まるで私がひどい目にあわせた張本人であるかのような口調で詰め寄ります。その後の診察室での会話の中でも、娘さんは決して自分の母親のことを「おかあさん」と呼ばずに、「とよこさん、とよこさん」と名前で呼ぶのが印象に残りました。きっとこれまで一生懸命に二人の弟の面倒をみながら生活してきて、母親と娘の関係というよりも、仲間としての二人の関係が出来上がっていたのでしょう。

とよこさんは再び抗がん剤治療を受けました。内分泌治療も併用し、がんは縮小し、一時は小康を得ました。しかしみぞれが降るころになると、再びがんは肝臓の中でふくらみだし、その年の暮れには入院を余儀なくされました。

初めての出会いから二年二ヶ月たった二月のある日、病院のベッドで黄疸が出現し黄色みを帯びた目でとよこさんは言いました。「先生、病院よりも家で過ごしたいのですが、こんなこと無理でしょうね。」腹水もたまり、がんはかなりの勢いで彼女の体を蝕んでいます。おそらく数ヶ月の時間しか彼女に残されていないでしょう。三人の子供さんとお兄さん、実のお母さんとも相談し、自宅での治療と訪問看護の道を選びました。

週ニ回の訪問看護の点滴往診と家族の看護でとよこさんは自宅での療養を続けました。

普段は七十歳半ばを過ぎた母親が看病にあたり、今度就職する長男や、中学三年になる弟も、春休みの間はしっかり看病をしたそうです。

往診に訪れると、つらそうな時でも、まぶたをしっかり開けてくれて、その大きな目はくりくりとよく動き、輝きは失われてなかったと記憶しています。

家は市街地の北のはずれにある宅地の中の小さな一軒家で、ご主人はこの家を建てて半年もしないうちに逝ってしまったのだそうです。「やっぱり家はいいです。」と、とよこさんは何度も口にされました。

ある日の往診の帰り際に、玄関を出たところで、見送りに出た母親が涙を見せつぶやきました。あの子が不憫で不憫でしょうがない、あの子をこんな体に産んでしまった自分が全部悪いんです。こんな内容だったと思います。年老いた母親の目から涙があふれ、玄関先の敷石にぽろぽろ落ち、しみが広がります。私には 慰めの言葉が思い浮ぶはずもなく、できることは腰の曲がったお母さんの背中に手を置いただけでした。

四月に入ったある日、とよこさんは逝かれました。その魅力的な大きな目は、二度と開くことはありませんでした。数日前から半分昏睡状態でしたが、みんなに見守られて、ご主人の建てられた思い出の家で、旅立たれました。

たまたま日曜日で、往診に出ることができ、私もご臨終の場に立ち会えました。娘さんは、臨終の時にはやはり彼女をお母さんと呼ばずに「とよこさん、とよこさん」と呼び、泣き続けていましたが、その後は気丈にも、とよこさんの顔に死化粧をしてあげていました。

最近流行の三つボタンのスリムなスーツに身を包んだ長男さんの写真が枕元に飾ってありました。一週間前の就職式の時に撮ってもらったものだそうです。

「これで本当に俺たちだけになってもたんや。父ちゃんもかあちゃんも、えんもんな。」とつぶやいた中三の息子さんの言葉が、やけにせりふっぽく聞こえました。それでもじんと胸にしみてしまい、そこに自分の息子の顔がだぶって見え、私はあわてて目を閉じ、じっとうつむいていました。